Bilder zu

Richard Wagners

„Ring des Nibelungen“

Siegfried Dedek

Bilder

zu Richard Wagners

„Ring des Nibelungen“

Die Bildwelt im „Ring“

Was die Mythen Richard Wagners jeder andern Kunst voraushaben, ist die Kraft, Visionen zu beschwören. Das gilt von Dichtung wie Musik, um von der Szene nicht erst zu reden. Eine geringfügige Modulation der musikalischen Harmonie lässt auch schon die Sonne das Wasser durchgolden. („Die Weckerin lacht in den Grund.“) Eine winzige Alteration am Akkord, eine Umtönung der Klangfarbe, und statt der Tiefe des Rheins, des Anfangs aller Dinge, ersteht auf Bergeshöh’n Walhall. Das Kompositionsprinzip waltet bis in unscheinbare Formate vom Umfang weniger Takte: jene Wechsel der Beleuchtung, die das Tongebild, das Leitmotiv fürs innre Auge auf immer neue Weise geradezu räumlich sichtbar machen und ihm eine bis dahin unerhörte Dimension verleihen. Eine Dimension, die nichts mit der Perspektive in der Malerei seit der Renaissance gemein hat, eher schon mit dem magischen, allein vom Licht beseelten Raum des im 19. Jahrhundert völlig vergessenen El Greco.

Seinen Werken legt Wagner je eigene Raumwelten zugrunde und damit ineins unverwechselbare Ideen: Da ist das reine Es-Dur, das zu Eingang des „Rings“ mit den Fluten des Rheins den Seelenraum des Mythos beschwört. Redet nicht das strömende Wasser von Weltentwicklung, von Schicksal? Die lackernde Lohe, spiegelt sie nicht den die „Götterdämmerung“ durchwaltenden Trug – und dessen Läuterung? Die sieben akkordischen Riesenquader, daraus Walhall sich auftürmt, gaben Thomas Mann das Wort ein von der „musikalischen Kosmogonie“, der Weltschöpfung aus der Musik. Alles wird wie zum ersten Male vor uns hingestellt. Dabei malt der Komponist nicht etwa, schreibt also nicht Programm-Musik, sondern dichtet, und zwar keine Nachbildungen, sondern nie zuvor erschaute ideelle Räume, darin alles Unwesentliche versinkt.

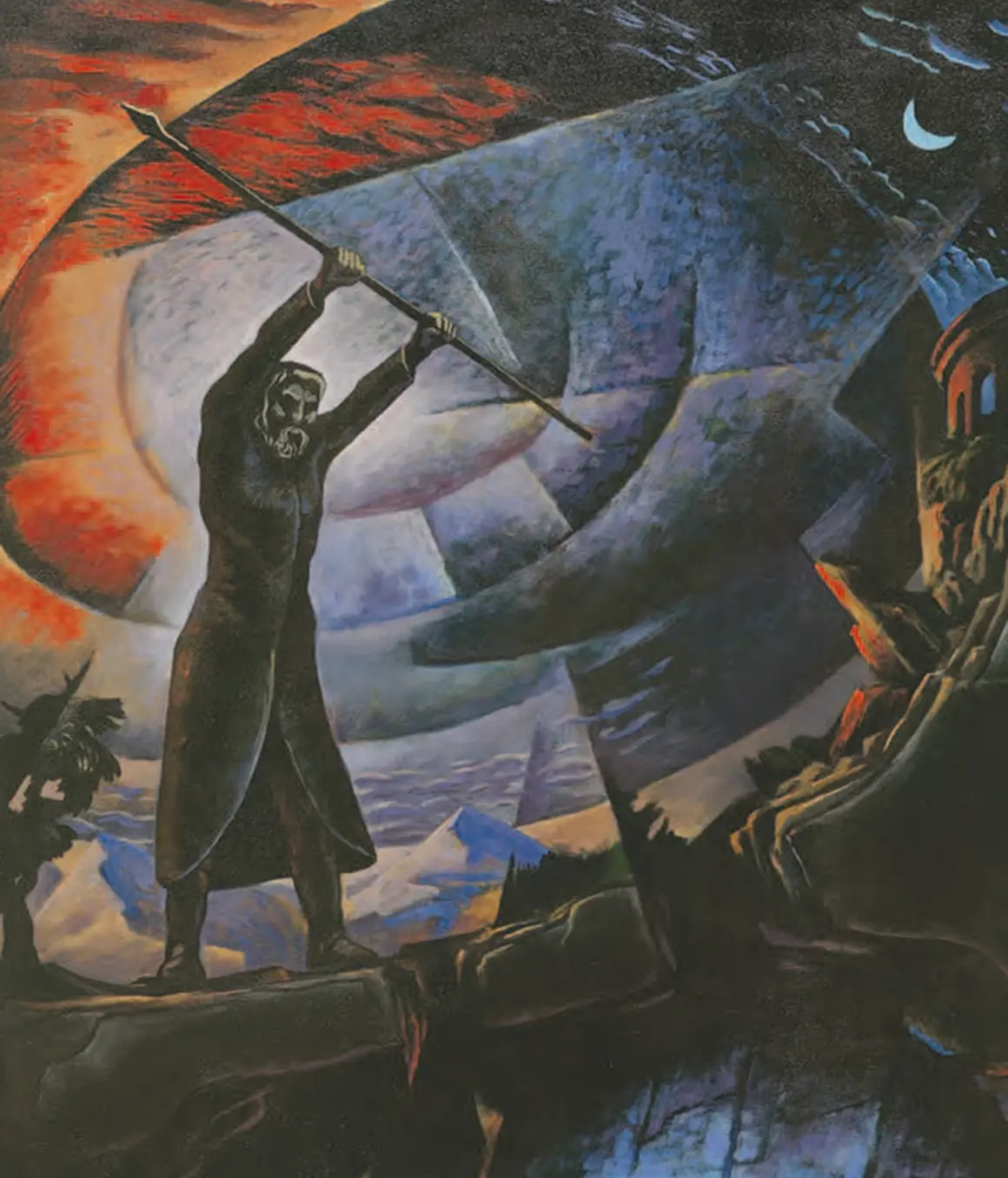

Es ist eine Gegenwelt zur physikalischen, die sich auftut. Es walten die Kräfte von Segen und Fluch, Zauberreif, Vergessens-, Erinnerungs- und Liebestränken, Waldvogel-Weissagung und Tarnhelm: alles überschimmert von gleichsam höhlenhaftem Licht, jederzeit bedroht, durch Nacht verschlungen zu werden.

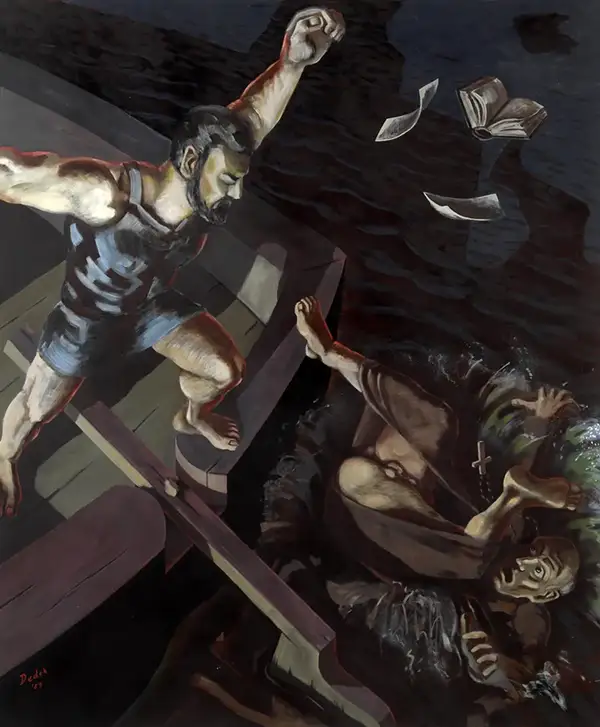

Überhaupt: die Höhle. Was ist nicht alles Höhle bei Wagner! Der Grund des Rheins, Nibelheims Nacht, Mimes Höhle im Wald, Fafners Nest, Erdas Reich, die Waberlohe, Klingsors Zaubergarten, die Kuppel der Gralsburg. Ja, das Theater selbst ist eine Höhle, vor allem aber der durch die Schallmuschel verdeckte, vom Unbewussten redende und raunende Orchestergraben. Mit „Oper“ hat all das nichts zu tun. Weltende, Weltenbrand sind, mit Oswald Spengler zu reden, „zu höchster tragischer Gewalt gesteigerte Märchenvision“. Das verglühende Walhall, Nibelheim, die Schatzhöhle. Märchenhaft ist die ganze Handlung im „Siegfried“.

Für die visuelle Gestalt seiner Nibelungen forderte Wagner „wahrhaft künstlerische Erfindungen in einem neuen Stile“. Nachdem er in Wort und Ton je seine ureigene Sprache sich geschaffen, nagte ihn der Kummer über die Illusionsbühne. Von Kundry sagte er, er würde sie am liebsten hinlegen „nackt wie eine Tiziansche Venus“. Herkömmliche Dekorations-Malereien waren ihm unzulänglich, und zur Verzweiflung brachte ihn das Kostüm- und Schminke-Wesen. Das Streben nach dichterischer Idealität entrang ihm schließlich den Stoßseufzer: „Ich habe das unsichtbare Orchester erfunden. O könnte ich das unsichtbare Theater schaffen!“

Wir Nachgeborenen, für die alle große Kunst unwiderruflich Vergangenheit ist, haben gut fragen, ob Wagner, der revolutionäre Neuerer, beim heutigen technischen Angebot an der Illusionsbühne festgehalten hätte. Eine Antwort gaben Adolphe Appia und Wieland Wagner, indem sie die Szene von allen Kulissen entrümpelten und das Licht beinahe allein sprechen ließen. Oder besser: die Dunkelheit, denn Magisches spielt sich im Dunkel ab oder in der Finsternis, und das Mythische vollzieht sich in Nacht und Traum. In dieser Fassung ward zu Köln am Rhein im Jahre 1968 ein Jüngling mit dem „Ring des Nibelungen“ bekannt. Er zählte damals achtzehn Lenze. Wenig später las er Spengler. Damit war sein Leben in jedem Sinne „gerichtet“.